图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

前言

在全球能源转型与“双碳”目标驱动下,液灌汽车行业正经历从传统运输工具向移动能源节点的深刻变革。作为连接能源生产与消费的核心载体,液灌汽车不仅承载着物流运输的基础功能,更成为重构能源供应链、推动绿色物流的关键力量。

一、宏观环境分析

(一)政策驱动:双碳目标与能源革命的双重赋能

根据中研普华研究院《》显示:中国“双碳”战略与全球能源转型形成共振,推动液灌汽车行业向低碳化、清洁化方向加速演进。2025年《氢能产业发展中长期规划》明确提出“2025年建成300座加氢站”的目标,叠加《新能源汽车产业发展规划》对商用车新能源化率30%的硬性要求,为液灌汽车在物流、港口等场景的应用开辟了超万亿级市场空间。同时,交通运输部《危险货物道路运输安全管理办法》的严格执行,加速淘汰非标车辆,合规化升级带来的替代需求成为行业增长的核心驱动力。

(二)技术迭代:材料革命与智能控制的深度融合

技术突破成为行业变革的核心引擎。材料领域,碳纤维复合材料罐体的应用使罐体自重降低40%,单趟运输效率提升22%,2025年渗透率突破31%,在高端市场占比达58%。智能化方面,物联网技术实现运输全程可视化,温度波动控制在±0.5℃以内,泄漏预警响应时间缩短至3秒。一汽解放等企业推出的智能液罐车,通过车载传感器实时监测罐体压力、液位、温度,故障预测准确率达92%,已获石化企业批量采购。

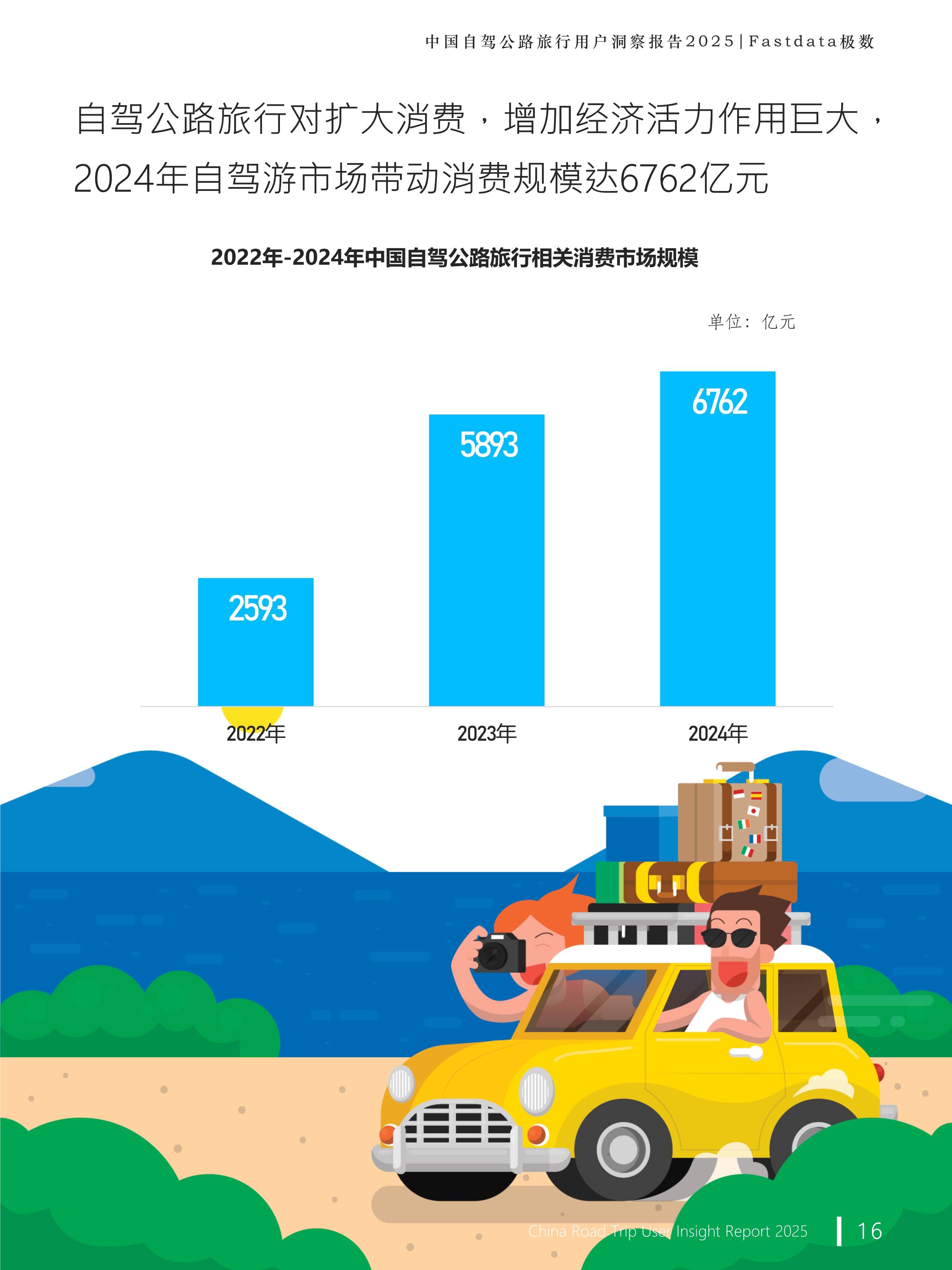

(三)市场需求:清洁能源运输与碳管理的结构性重构

能源转型驱动需求结构发生根本性变化。传统燃油液灌汽车的主导地位正被新能源车型快速替代,LNG(液化天然气)液灌汽车在重卡领域的渗透率已突破28%,氢燃料电池液灌汽车凭借零排放特性,在港口机械、冷链物流等封闭场景实现规模化应用。更值得关注的是,液态二氧化碳运输车因碳捕集市场爆发,2025年市场规模达18亿元,年复合增长率达34%,推动行业从“运输服务”向“碳管理服务”延伸。

(一)需求端:四大场景重构市场边界

清洁能源运输:LNG与氢能的双轮驱动成为核心增长极。LNG重卡渗透率提升催生低温液罐车向大容量、轻量化方向发展,80%的物流企业将其作为干线运输首选;氢能产业商业化加速使液氢运输成为关键环节,2025年液氢运输成本较气氢降低37%,带动氢燃料液罐车需求爆发。

化工物流升级:行业集中度提升推动液罐车向专业化、定制化发展。不锈钢罐体在强腐蚀性化学品运输中占比突破75%,内衬橡胶罐体在食品级液体运输中渗透率达43%。多仓分隔技术使单车可运输3种不同化学品,装卸效率提升50%;自动清洗系统将清洗时间从4小时缩短至40分钟,年节约运营成本超12万元。

碳捕集市场爆发:全国碳捕集项目达120个,年封存二氧化碳超5000万吨,带动液态二氧化碳运输车市场规模突破18亿元。低温绝热技术使运输损耗从8%降至2%,车载压缩装置提升运输效率3倍,推动碳捕集项目经济性显著改善。

战略物资储备:地缘政治冲突加剧使战略物资储备需求激增。70%的物流企业将液罐车纳入应急物资储备清单,带动高安全性罐体需求年增28%。模块化设计使罐体可快速更换,同一底盘可适配油罐、LNG罐、液氢罐等多种类型,响应时间从72小时缩短至12小时。

(二)供给端:技术、制造与服务的三重升级

技术升级:新能源技术突破推动液罐车从单一运输工具向移动能源节点转型。氢燃料液罐车集成加氢功能,实现“运输+加注”一体化服务,单站服务能力提升3倍;LNG液罐车配备气化装置,可直接为工业用户供气,拓展盈利模式。

制造升级:轻量化材料应用降低能耗,模块化设计提升生产效率。2025年,碳纤维复合材料罐体成本较2020年下降58%,推动其在高端市场普及;模块化生产线使生产周期从45天缩短至22天,产能利用率提升至85%。

服务升级:租赁模式兴起降低客户门槛,2025年液罐车租赁市场规模突破45亿元,年复合增长率达29%。运营商通过规模化采购降低单车成本,提供“按需付费”服务,客户留存率提升至78%。数据服务通过车载传感器收集运输数据形成“数字孪生”,可预测罐体寿命、优化运输路线、降低损耗率,使运营商年增收22%,客户运输成本降低17%。

(一)市场格局:三足鼎立与生态合作

市场竞争呈现“传统车企、新兴势力、国际巨头”三足鼎立态势。传统车企如中国重汽、陕汽依托动力总成技术积累,在LNG重卡领域占据62%市场份额;新兴势力如亿华通、未势能源聚焦液氢储运装备研发,核心零部件国产化率提升至78%;国际巨头丰田、现代通过技术授权方式切入燃料电池系统供应链。头部企业通过技术、制造、服务三大优势构建壁垒,中小企业则聚焦极地运输、医疗冷链等细分领域,以差异化策略规避同质化竞争。

(二)区域竞争:三极分化与全球化布局

区域市场呈现“亚太领跑、欧洲电动化、北美专业化”的三极分化特征。亚太地区以45%的市场份额领跑全球,中国在2026年液灌重卡销量有望突破15万辆;欧洲凭借严格的碳排放法规加速物流车队电动化替代,2030年液灌轻型商用车渗透率将达22%;北美市场聚焦航空与海运特种车辆领域,预计形成280亿美元规模的专业化市场。中国企业通过跨境电商、本地化生产等方式拓展东南亚、中东市场,2025年出口占比目标设为25%,同时布局非洲、拉美等新兴市场,构建全球化服务网络。

(一)技术突破:液氢与固态储氢的商业化临界点

2027年液氢制备成本有望降至30元/公斤临界点,配合绿氢规模化生产,将带动整车使用成本与柴油车持平。美国能源部主导的CryoCompressed储氢技术已实现6.5wt%储氢质量分数,较现行技术提升40%;日本岩谷产业研发的真空多层绝热储罐日蒸发率控制在0.3%以内,较传统技术降低60%。固态储氢技术能效比预期提升40%,突破技术断层的企业将主导下一代标准。

(二)模式创新:从运输服务到能源解决方案

行业边界持续扩展,企业竞争焦点从“产品性能”转向“生态服务”。宁德时代推出的液冷式超快充技术与液态储氢系统的协同创新,使整车续航突破1200公里,标志着“电动+液氢”混合动力模式的技术突破。头部企业通过建立液灌汽车数据监控平台,实现全生命周期管理,提供包括患者教育、用药监测、术后随访在内的全流程服务,客户留存率目标提升至85%。

(三)全球化竞争:标准制定与本地化服务

中国液灌汽车企业正从“技术跟随”向“标准制定”转型。在东南亚市场,中国标准产品凭借性价比优势占据41.3%的份额;在欧洲市场,通过CE认证的企业数量年增37%,突破技术壁垒。到2030年,中国液灌汽车出口占比将达30%,头部企业通过在“一带一路”沿线国家建立生产基地,实现本地化制造与服务,构建全球供应链体系。

(一)技术赛道:聚焦前沿领域与核心专利

投资热点集中在三大维度:上游的低温储罐材料研发(如复合碳纤维储罐市场规模年增35%)、中游的智能加注装备制造(预计2026年自动化加注系统渗透率达65%),以及下游的港口机械、冷链物流等场景解决方案。值得关注的是,液氨作为氢能载体的技术路径在2030年可能引发行业格局重塑,日本JERA公司已启动全球首艘液氨动力汽车运输船的商业化运营测试,为中国企业提供技术追赶的窗口期。

(二)区域布局:拓展新兴市场与构建服务网络

随着国内市场竞争加剧,头部企业将通过跨境电商、本地化生产等方式拓展东南亚、中东市场。这些地区基础设施建设滞后,对低成本、高效率的液灌车需求旺盛。建议投资者重点关注具有全产业链整合能力与核心技术专利池的头部企业,同时在液氢制备、智慧加注系统等细分赛道进行战略性布局。

(三)风险应对:政策波动与成本控制的平衡

行业面临的核心挑战体现为技术迭代周期与成本下降曲线的匹配度。当前液氢终端价格仍比柴油高40%,储运环节损耗率需从12%降至5%以下方具经济性。为此,国家发改委设立200亿元产业基金专项支持关键设备攻关,工信部推动建立液灌汽车数据监控平台以实现全生命周期管理。建议企业通过垂直整合降低采购成本,同时利用数字孪生技术优化运输路线,形成抗风险能力。

如需了解更多液灌汽车行业报告的具体情况分析,可以点击查看中研普华产业研究院的《》。