城市基础设施作为城市运行的“血脉”与“骨架”,是支撑经济活动、保障民生福祉的核心载体。近年来,随着中国城镇化进程迈入“下半场”,城市基础设施行业正经历从“规模扩张”向“质量提升”的深刻转型。新型城镇化战略的推进、“双碳”目标的提出以及数字技术的突破,共同驱动行业向智能化、绿色化、韧性化方向演进。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

一、城市基础设施行业发展现状分析

(一)传统基础设施:从“增量建设”到“存量优化”

传统基础设施领域(如交通、能源、水利)持续优化升级,网络体系不断完善。例如,高速公路网与高速铁路网的延伸缩短了城市间的时空距离,城市轨道交通网络的加密缓解了特大城市交通压力。与此同时,行业重心转向存量设施的提质增效:

老旧设施改造:城市管网更新聚焦防漏损、防腐蚀,采用非开挖修复技术减少对交通和居民生活的影响;桥梁加固通过新材料、新工艺延长结构寿命,例如某跨江大桥采用碳纤维复合材料加固主梁,承载力显著提升。

全生命周期管理:企业从“工程承包”向“设计-施工-运维”一体化转型。例如,某综合管廊项目整合电力、通信、给排水等管线,通过智能监测系统实时预警泄漏、沉降等风险,运维效率大幅提升。

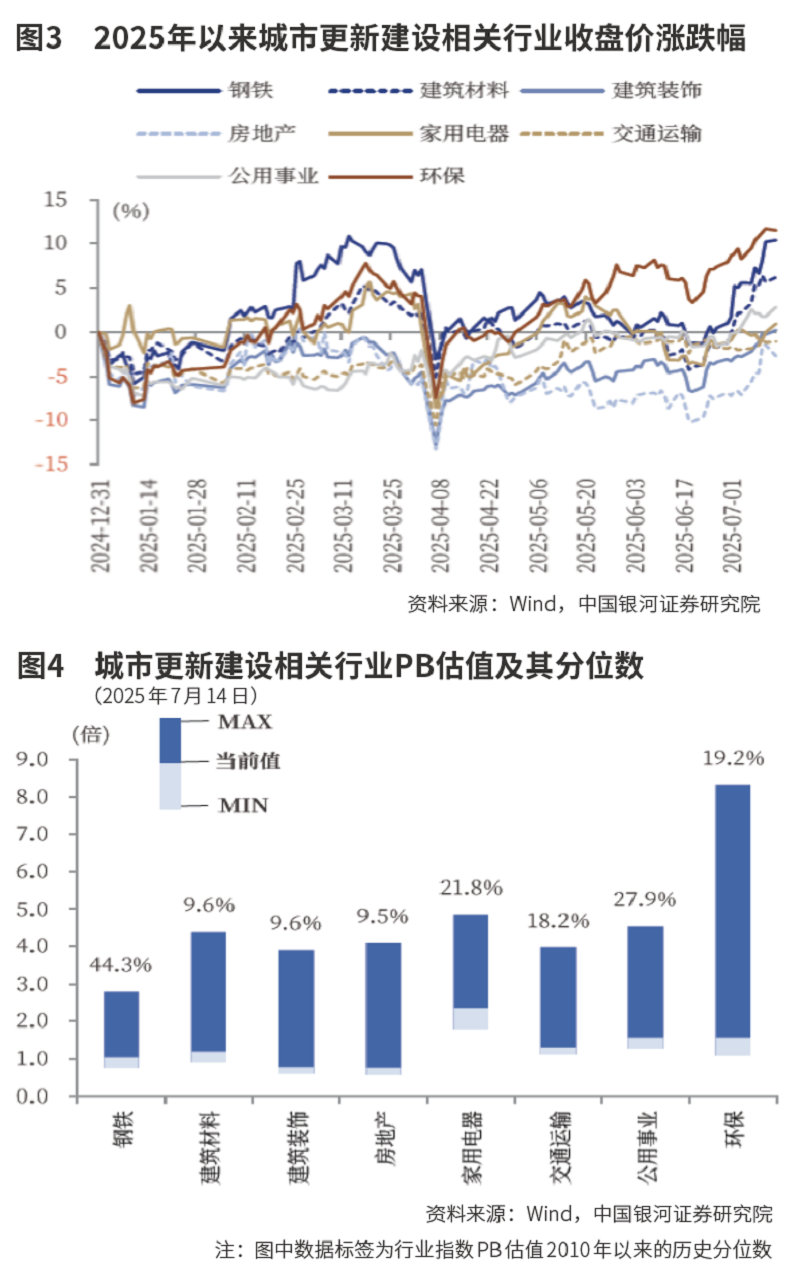

政策驱动存量市场:国家“城市更新行动”明确要求释放超规模的基础设施投资需求,重点改造老旧小区、历史街区,推动地下综合管廊建设,减少“马路拉链”现象。

(二)新兴基础设施:从“单点突破”到“系统集成”

以5G基站、数据中心、人工智能、工业互联网为代表的新兴基础设施加速布局,成为驱动城市数字化转型的新引擎:

智慧化升级:物联网、大数据、AI技术深度融入基础设施规划、建设、运维全流程。例如,某智慧交通系统通过实时数据优化信号灯配时,提升道路通行效率;某智慧水务系统通过传感器监测管网漏损,降低水资源浪费。

绿色化转型:低碳化技术广泛应用,新能源供电、绿色建材、循环利用技术成为标配。例如,某光伏建筑一体化项目将太阳能板与建筑外墙结合,年发电量满足自身需求;某装配式建筑项目通过工厂预制构件、现场拼装,减少施工污染。

韧性城市建设:防洪排涝、抗震减灾、应急保障能力持续提升。例如,某海绵城市项目通过“渗-滞-蓄-排”综合方案,缓解内涝问题;某应急物资储备库采用模块化设计,可在短时间内完成物资调配。

(三)投资主体:从“政府主导”到“多元共治”

财政资金仍是基础设施投资的主要来源,但社会资本通过PPP、特许经营、产业基金等模式加速入场,形成“政府引导、市场主导、社会参与”的多元投资格局:

PPP模式规范发展:强调风险共担、利益共享及运营效率。例如,某污水处理项目通过“使用者付费+政府补贴”模式,实现可持续运营。

REITs盘活存量资产:基础设施不动产投资信托基金(REITs)为管廊、污水处理厂等项目提供退出路径,形成“投资-建设-运营-退出-再投资”良性循环。

区域差异化布局:一线城市聚焦智慧交通、智慧能源等高端需求;二三线城市侧重老旧管网改造、社区更新等民生工程;海外市场中,东南亚、非洲等新兴经济体成为道路、桥梁、电力等通用工程出口重点。

(一)传统领域:交通与能源投资稳中有进

交通基础设施领域,高速公路、高速铁路、城市轨道交通的投资规模保持稳定增长。能源基础设施领域,特高压输电工程、油气管道、储能设施的建设加速推进,支撑能源结构优化升级。例如,某特高压输电工程将西部清洁能源输送至东部负荷中心,优化了能源资源配置。

(二)新兴领域:新基建成为增长极

以5G基站、数据中心、人工智能、工业互联网为代表的新兴基础设施市场规模快速扩张,成为驱动行业增长的核心力量:

5G网络建设:全球5G网络建设市场规模持续扩大,中国市场的占比显著。各大运营商纷纷加大5G网络建设投入,覆盖全国主要城市和乡镇。

数据中心建设:随着数字化转型的加速推进,数据中心作为新基建的重要组成部分,其建设投资持续保持活跃态势。云计算、大数据等技术的广泛应用,推动数据中心向规模扩大、技术升级、布局优化方向发展。

人工智能应用:人工智能技术在基础设施领域的渗透加速,例如智能交通系统通过AI算法优化公共交通线路,提升乘客出行体验;智慧能源系统通过需求响应机制平衡供需,提升能源利用效率。

根据中研普华产业研究院发布的《》显示:

(三)区域市场:从“国内协同”到“全球拓展”

国内市场中,东部地区凭借经济基础和科技资源优势,在新基建领域率先突破,形成了一批具有示范效应的智慧城市标杆项目;中西部地区则聚焦交通补短板、能源开发等传统领域,通过重大工程实施推动区域协调发展。海外市场中,东南亚、非洲等新兴经济体因基础设施缺口大,成为道路、桥梁、电力等通用工程出口重点;欧美等成熟市场因技术领先,成为智慧城市、低碳建筑等高端项目合作目标地。

(一)智能化转型加速

数字孪生技术、人工智能、大数据等新一代信息技术将更深度融入基础设施全生命周期管理,实现设施状态的实时监测、智能分析和精准调控:

智慧道路:通过部署在道路上的传感器和摄像头,实时监测交通流量、路况信息,优化信号灯配时,提升道路通行效率。智能管网:通过物联网技术实现管网状态的实时监测,提前预警泄漏、堵塞等风险,减少水资源浪费和环境污染。AI风险预警:通过AI算法分析基础设施运行数据,提前发现潜在安全隐患,为运维决策提供支持。

(二)绿色化成为硬约束

绿色建材应用从“可选项”变为“必选项”,施工过程低碳管理全面推行,碳达峰碳中和目标引领行业向资源节约、环境友好方向转型:

绿色建材:再生骨料混凝土、低碳沥青等绿色建材的推广,降低基础设施建设过程中的碳排放。低碳施工:装配式建筑技术的广泛应用,缩短施工周期,减少施工污染;电动盾构机等低碳设备的采用,降低施工过程中的能源消耗。生态修复:海绵城市、生态廊道等生态基础设施建设持续推进,提升城市生态系统的稳定性和韧性。

(三)国际化步伐加快

中国基建企业将从“承包商”向“运营商”转型,通过第三方市场合作推动中国标准“走出去”,参与全球基础设施互联互通:

“一带一路”倡议:中国基建企业积极参与“一带一路”沿线国家的基础设施建设,推动交通、能源、信息等领域的互联互通。技术标准输出:通过技术合作和资本引入,推动中国基础设施技术标准在国际市场上的应用和推广。全球资源配置:通过跨国并购、战略联盟等方式,整合全球资源,提升中国基建企业的国际竞争力。

中研普华通过对市场海量的数据进行采集、整理、加工、分析、传递,为客户提供一揽子信息解决方案和咨询服务,最大限度地帮助客户降低投资风险与经营成本,把握投资机遇,提高企业竞争力。想要了解更多最新的专业分析请点击中研普华产业研究院的《》。