2025年消费电子产业现状与未来发展趋势分析

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

消费电子产业作为现代科技的核心载体,始终与技术创新和消费需求紧密相连。从20世纪70年代美国兴起的电子消费产品浪潮,到如今智能家居、可穿戴设备、AI终端的普及,消费电子产业经历了从单一功能到智能互联的跨越式发展。

一、消费电子产业现状分析

1. 市场规模与增长动力

全球消费电子市场在技术融合与需求升级的双重驱动下,呈现出结构性增长特征。传统品类如智能手机受换机周期延长影响增速放缓,但智能家居、可穿戴设备等新兴领域成为新增长点。中国作为全球最大的消费电子生产与消费市场,凭借完整的产业链布局和庞大的内需市场,持续引领行业创新。2024年,中国消费电子市场规模突破万亿元人民币,智能手机、平板电脑、智能电视等核心品类产量稳居全球首位,出口额占全球市场份额的显著比例。

中研普华产业研究院的《》分析,消费电子产业的增长动力主要源于三方面:一是技术创新推动产品迭代,5G、AI、物联网等技术的深度融合,赋予消费电子产品更强的智能化能力;二是消费升级催生新需求,消费者对健康监测、个性化定制、无感化服务的需求日益增长;三是政策支持加速产业转型,国家层面通过专项基金、税收优惠等措施,推动产业链向高端环节延伸。

2. 细分领域发展格局

智能手机:高端化与生态化并行

智能手机市场虽趋于成熟,但高端化趋势显著。折叠屏、卫星通信、AI影像等技术的突破,推动产品均价提升。头部品牌通过构建“硬件+软件+服务”生态链,增强用户粘性。例如,苹果凭借iOS系统与App Store形成闭环生态,华为通过鸿蒙OS实现跨终端协同。

智能家居:全屋互联与场景化服务

智能家居市场受益于物联网技术的普及,产品从单一设备向全屋解决方案演进。智能音箱、智能照明、安防系统等设备通过语音交互、传感器融合,提供无感化服务。例如,用户早晨起床时,窗帘自动调节亮度,咖啡机同步启动,空调根据天气调整温度。

可穿戴设备:健康监测与运动追踪

可穿戴设备市场增速领先,智能手表、手环等产品通过集成心率监测、血氧检测等功能,成为健康管理的重要工具。2023年,全球智能手表出货量同比增长显著,国产厂商如华为、小米凭借高性价比产品快速占领市场。

新兴领域:XR与AI硬件加速渗透

XR(扩展现实)设备在苹果Vision Pro等产品的推动下,光学显示、空间计算技术取得突破,国产厂商加速布局元宇宙硬件生态。AI硬件方面,AI PC、AI手机等终端通过端侧大模型部署,实现主动理解与个性化服务,成为市场新宠。

3. 产业链布局与区域协同

消费电子产业链涵盖上游元器件、中游整机制造、下游销售服务三大环节。上游领域,中国在芯片封装测试、面板生产等环节占据主导地位,京东方、长江存储等企业打破海外垄断;中游整机制造以长三角、珠三角为核心集聚区,华为、小米等品牌通过ODM/JDM模式提升附加值;下游销售渠道融合线上线下,电商平台与品牌自营店成为主要触点。

区域分布上,长三角聚焦芯片设计、高端装备制造,珠三角主导消费电子整机生产,环渤海地区依托科研资源发展半导体材料。中西部地区通过承接产业转移,在智能穿戴、零部件加工等领域形成特色优势。

4. 市场竞争格局

全球消费电子市场呈现“强者恒强”特征,苹果、三星、华为等头部企业凭借技术积累与品牌优势占据主导地位。新兴企业通过差异化竞争切入细分市场,例如大疆创新在无人机领域、科沃斯在服务机器人领域形成全球影响力。此外,初创企业聚焦AI芯片、生物电子等前沿领域,满足特定用户需求。

二、消费电子产业未来发展趋势

1. 技术融合驱动智能化升级

AI与边缘计算深度融合

中研普华产业研究院的《》分析预测,AI技术成为消费电子创新的核心驱动力。端侧大模型的部署使设备具备主动理解能力,例如智能手机通过AI算法优化影像处理,智能家居设备通过环境感知提供个性化服务。边缘计算的普及减少对云端的依赖,提升响应速度与数据安全性。

5G-A与全连接时代

5G-A技术支持的MIMO技术与URLLC将设备连接密度提升,延迟压缩。2025年,智能手表可实时同步健康数据至手机,耳机自动切换车载音响模式,全连接场景从概念走向现实。

显示技术迭代

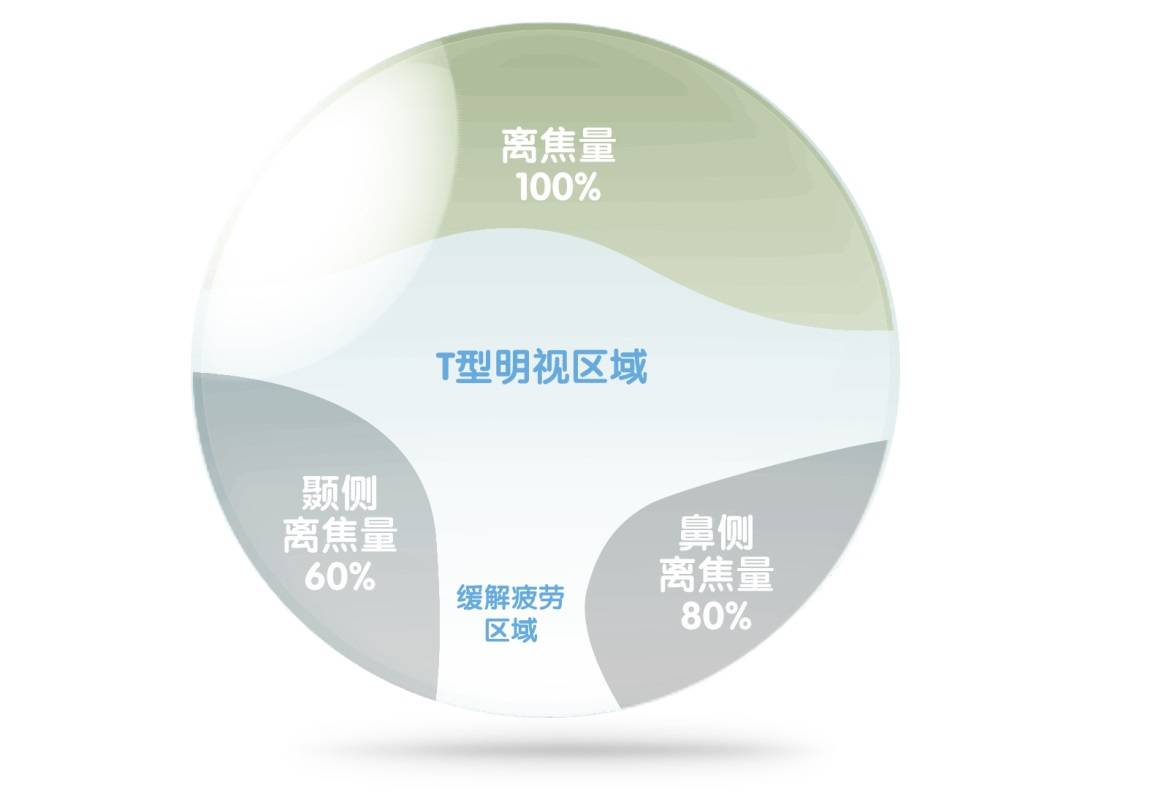

MicroLED在小尺寸设备中的渗透率提升,柔性屏弯折次数突破20万次,AR光波导技术使虚拟信息叠加现实的体验更清晰。例如,试戴眼镜时虚拟镜框可精准贴合面部轮廓。

2. 绿色化与可持续发展

全球对气候变化的关注推动消费电子产业向绿色化转型。企业通过采用可再生能源、优化生产工艺、推广环保材料降低碳排放。例如,光伏供电技术应用于数据中心,生物降解塑料在产品制造中普及。循环经济模式逐步推广,企业建立回收体系开展再制造业务。

3. 场景化与个性化需求

消费电子产品的创新日益聚焦于特定场景需求。健康监测场景催生智能手环、健康监测设备爆发式增长;教育场景推动教育电子产品智能化升级;工业场景加速工业电子设备数字化转型。同时,消费者对个性化定制的需求提升,厂商通过模块化设计、定制化服务满足差异需求。

4. 全球化布局与供应链重构

国际贸易摩擦加剧背景下,企业通过多元化布局降低风险。中国厂商将生产基地向东南亚、印度转移,加强本土化供应链建设;同时通过自主研发突破“卡脖子”环节,例如高端芯片、工业软件等领域加大投入。跨境电商与本地化服务成为拓展新兴市场的关键,例如在东南亚通过文化符号化设计、场景娱乐化功能提升竞争力。

5. 政策环境与标准制定

国家战略支持与专项政策引导产业升级。中国通过“中国制造2025”“十四五”规划明确发展方向,设立专项基金支持先进制程芯片、第三代半导体等关键领域。数据安全与隐私保护成为监管重点,企业需建立合规体系以避免法律风险。

三、挑战与应对策略

1. 技术瓶颈与创新压力

芯片制程工艺、供应链韧性不足制约创新速度。企业需加强基础研究投入,构建产学研协同创新体系,同时通过开放平台、跨界合作整合资源。

2. 国际竞争与品牌建设

高端市场仍面临国际品牌挤压,本土企业需通过技术创新与生态整合提升竞争力。例如华为通过鸿蒙系统构建跨终端体验,小米通过米家平台扩大生态覆盖。

3. 消费者需求分化

消费者对产品品质、功能、体验的要求提高,倒逼企业提升研发与服务能力。企业需通过快速迭代、精准营销满足多元需求。

消费电子产业正处于技术迭代与市场重构的关键期,智能化、绿色化、场景化成为核心发展方向。中国凭借全产业链优势与技术创新能力,已在全球竞争中占据有利地位。未来,行业需聚焦AIoT融合、绿色制造与全球化布局,通过开放生态与差异化竞争实现可持续发展。政策支持、技术创新与消费升级的协同作用,将推动消费电子产业迈向更高质量的增长阶段。

......

欲知更多详情,可以点击查看中研普华产业研究院的《》。