医药中间体作为连接基础化工与终端药物的“产业枢纽”,其发展水平直接影响全球医药工业的创新效率与供应链安全。近年来,在环保政策趋严、技术壁垒提升及全球产业链重构的多重作用下,中国医药中间体行业正经历从“规模扩张”向“质量跃升”的关键转型。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

一、医药中间体行业现状调研

(一)环保高压加速行业洗牌,集中度逐步提升

中国医药中间体行业长期呈现“中小企业众多、区域集聚明显”的特征,但环保政策的持续收紧正重塑竞争格局。早期行业因准入门槛低吸引大量企业涌入,导致传统产品同质化竞争激烈。随着环保督查常态化,部分技术薄弱、污染治理不达标的企业被淘汰,行业集中度显著提升。龙头企业通过技术升级与产业链整合扩大市场份额,而中小企业则向差异化、精细化方向转型,形成“大而强”与“小而美”并存的新格局。

(二)技术突破推动产品升级,高端化趋势显现

尽管行业整体工艺水平仍需提升,但部分企业已在关键领域实现突破。例如,频哪酮等高端中间体的绿色清洁生产技术成功打破国外垄断,为抗艾滋病毒、抗癌药物等新药研发提供支撑。专利布局方面,行业虽经历申请量波动,但头部企业通过持续研发投入,在抗感染、抗肿瘤等领域积累自主知识产权,推动中间体产品向高附加值、高技术含量方向迈进。

(三)产业链协同深化,区域集群效应增强

医药中间体产业链涵盖上游基础化工原料、中游生产制造及下游应用领域。上游石油化工、煤化工等行业的稳定供应为中间体生产提供保障;中游企业通过与原料药、CDMO企业深度合作,实现“中间体-原料药-制剂”一体化发展;下游应用则延伸至创新药、仿制药、保健品等多领域。区域分布上,长三角、珠三角等地区依托完善的化工产业基础与研发资源,形成集研发、生产、服务于一体的产业集群。

(四)国际化进程加速,全球竞争力提升

全球医药产业链向亚洲转移的趋势为中国企业带来机遇。凭借成本优势、产业链完整性与技术积累,中国已成为全球重要的医药中间体生产基地,部分产品实现大规模出口。企业通过“技术输出+本地化生产”模式拓展国际市场,同时参与国际标准制定,提升在全球产业链中的话语权。

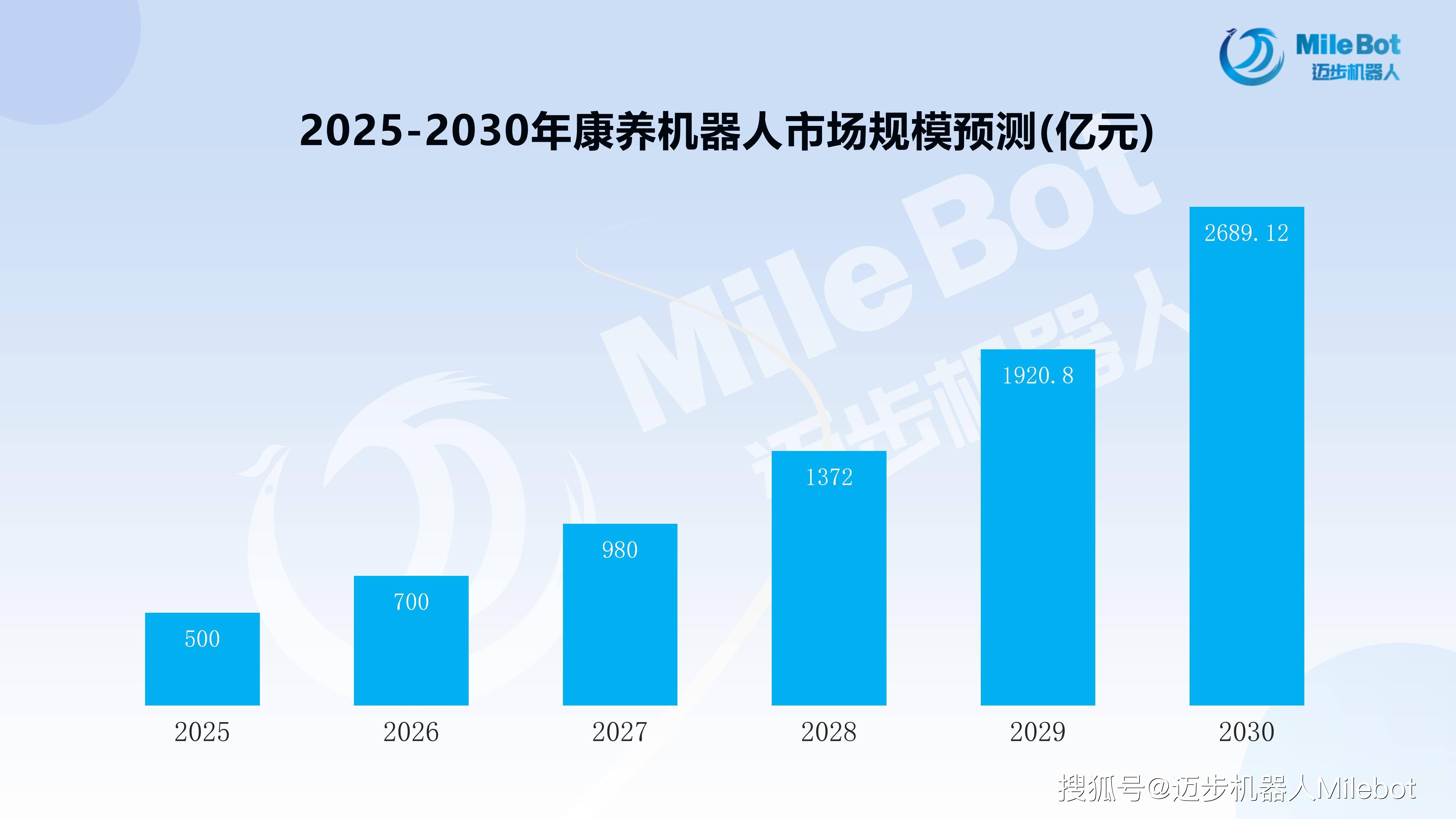

(一)市场规模稳步增长,高端领域需求旺盛

在全球医药市场扩容、人口老龄化加剧及新药研发活跃的推动下,医药中间体市场需求持续增长。创新药研发对高质量中间体的依赖度提升,仿制药市场的扩大则带动通用型中间体需求。中国作为全球第二大医药市场,中间体市场规模保持年均增长,高端中间体领域增速尤为显著。

(二)产品结构优化,定制化服务成新增长点

传统大宗中间体市场竞争激烈,但定制化、高壁垒的特色中间体需求快速增长。企业通过提供“研发+生产”一站式服务,满足创新药企对特殊结构中间体的需求。此外,生物药、细胞治疗等新兴领域的崛起,催生对新型中间体的需求,为行业开辟新赛道。

根据中研普华产业研究院发布的《》显示:

(三)区域市场分化,新兴市场潜力释放

欧美市场因创新药研发活跃,对高端中间体需求稳定;亚洲、拉美等新兴市场则因仿制药产业快速发展,成为通用型中间体的重要增长极。中国企业通过本地化布局与产能合作,深度融入全球供应链,部分企业在东南亚、非洲设立生产基地,贴近终端市场需求。

(一)绿色生产技术成为核心竞争要素

环保政策趋严与“双碳”目标推动行业向绿色化转型。企业通过采用连续流反应、生物催化等清洁技术,降低能耗与污染物排放。例如,频哪酮清洁生产技术的突破,不仅提升产品质量,还显著减少废弃物产生。未来,绿色认证将成为企业进入高端市场的“通行证”。

(二)智能化改造提升生产效率与质量

自动化、数字化技术深度渗透生产环节。智能控制系统实现反应参数实时监控与调整,减少人为误差;AI技术应用于工艺优化与故障预测,提升设备利用率。部分企业已建成“黑灯工厂”,通过机器人与物联网技术实现无人化生产,推动行业向“工业4.0”迈进。

(三)全球化布局深化,从“生产者”到“规则制定者”

中国企业的国际化路径从“产品出口”向“技术输出”升级。通过并购海外企业、设立研发中心、参与国际标准制定,逐步掌握行业话语权。例如,部分企业在欧美建立分支机构,直接对接创新药企需求;在“一带一路”沿线国家布局生产基地,利用当地资源与政策优势拓展市场。

中研普华通过对市场海量的数据进行采集、整理、加工、分析、传递,为客户提供一揽子信息解决方案和咨询服务,最大限度地帮助客户降低投资风险与经营成本,把握投资机遇,提高企业竞争力。想要了解更多最新的专业分析请点击中研普华产业研究院的《》。