一、行业发展现状:规模化扩张与技术迭代并行

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

市场规模与产业链结构

智慧楼宇产业链涵盖上游(芯片、传感器、云服务)、中游(系统集成、软件开发)及下游(房地产、公共建筑)三大环节。2023年上游硬件设备市场规模突破2000亿元,中游系统集成占比达55%,成为产业链增值的核心。区域分布上,长三角、珠三角及环渤海地区占据全国市场份额的68%,区域集聚效应显著。

技术驱动与竞争格局

物联网(IoT)、人工智能(AI)、数字孪生等技术加速渗透。例如,AI驱动的能源管理系统可降低楼宇能耗20%-30%。市场竞争方面,头部企业如华为、海康威视、施耐德电气占据35%的市场份额,中小企业则通过细分领域(如智能安防、楼宇自动化)实现差异化突围。

政策与需求双轮驱动

“十四五”规划明确提出,2025年新建绿色建筑占比需超70%,智慧楼宇成为达标的关键路径。需求端,商业地产与公共设施(医院、交通枢纽)智能化改造需求激增。2023年商业楼宇智能化渗透率达42%,较2020年提升18个百分点。

根据中研普华产业研究院发布的《》显示:

二、核心驱动因素:政策、技术与需求共振

政策红利持续释放

国家发改委《绿色建筑创建行动方案》要求,到2025年城镇新建建筑全面执行绿色标准,中央财政对智慧楼宇改造项目补贴比例达30%。地方层面,上海、深圳等地推出专项补贴,单个项目最高可获500万元支持。

技术突破重塑行业逻辑

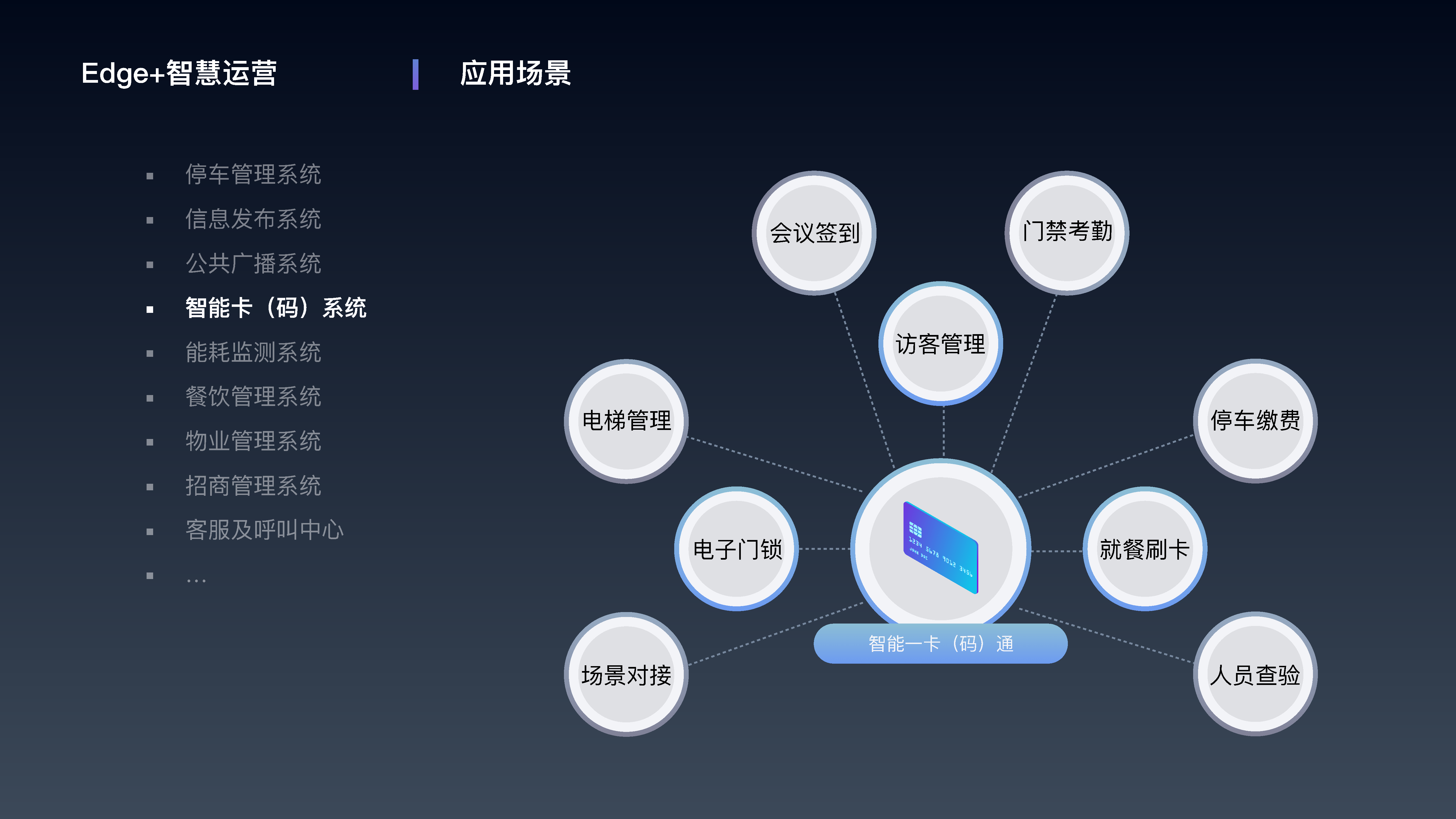

5G与边缘计算推动实时数据处理能力提升,2023年楼宇设备联网率突破85%。数字孪生技术的应用使楼宇运维效率提升40%,故障响应时间缩短至分钟级。

需求升级倒逼行业创新

后疫情时代,用户对楼宇健康环境(如空气净化、无接触通行)的关注度提升60%。此外,企业ESG(环境、社会、治理)目标推动商业楼宇加速智能化投资,2023年企业级智慧楼宇项目同比增长28%。

标准碎片化与数据安全隐忧

当前国内智慧楼宇标准体系尚未统一,不同系统兼容性差导致成本增加15%-20%。数据安全方面,2023年楼宇物联网设备漏洞数量同比增长35%,隐私泄露风险高企。

盈利模式单一与资金压力

70%的企业依赖项目制收入,订阅式服务占比不足10%,导致现金流稳定性差。此外,中小企业融资成本较头部企业高3-5个百分点,制约技术研发投入。

国际竞争与供应链波动

高端传感器、楼宇控制软件仍依赖进口,2023年进口依赖度达45%。叠加全球芯片短缺,部分项目交付周期延长30%-50%。

趋势一:全生命周期智能化

从设计、建造到运营维护,BIM(建筑信息模型)与AIoT(人工智能物联网)深度融合。预计2025年基于BIM的智慧楼宇管理平台市场规模将突破800亿元。

趋势二:零碳楼宇成为新标杆

光伏建筑一体化(BIPV)、储能系统与智能微电网技术加速落地。预测2025年零碳智慧楼宇项目占比将达25%,带动上下游产业规模超1.2万亿元。

趋势三:服务模式向“软件即服务(SaaS)”转型

订阅制能源管理、预测性维护等SaaS模式渗透率有望从2023年的8%提升至2030年的35%,成为企业第二增长曲线。

投资建议:

区域机会:重点关注长三角(政策支持密集)、成渝双城经济圈(新建项目占比高)。细分领域:楼宇能源管理系统(EMS)、数字孪生运维平台、智能安防集成。风险提示:警惕地方财政补贴退坡、技术标准迭代过快的“适配风险”。

企业需聚焦三大战略:

技术生态化:联合华为云、阿里云等平台构建开放技术生态,降低研发成本。服务场景化:针对医疗、教育等垂直场景开发定制化解决方案,提升客户粘性。出海差异化:依托“一带一路”拓展东南亚、中东市场,输出中国标准与低成本方案。

结语:智慧楼宇——城市进化的重要引擎

智慧楼宇不仅是建筑的升级,更是城市治理能力的体现。随着技术迭代与政策深化,行业将步入“量质齐升”的新阶段。建议,投资者需紧跟技术趋势与区域政策,在标准化、安全化、服务化三大维度构建护城河,方能在万亿蓝海中抢占先机。想要了解更多最新的专业分析请点击中研普华产业研究院的《》。